| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Павел Петрович Паренаго к 100-летию со дня рождения Ю.Н.Ефремов

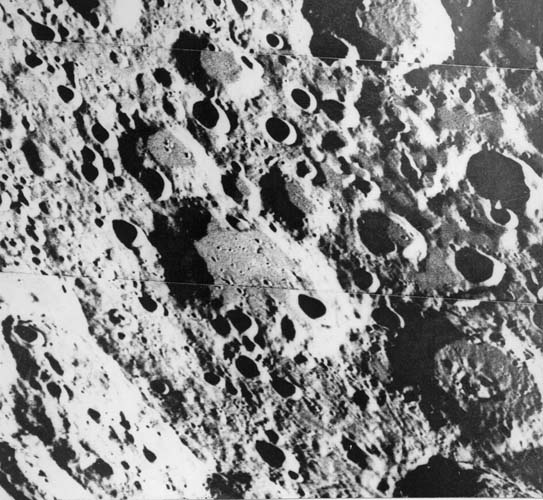

Павел Петрович Паренаго (1906-1960) был основателем Московской школы звездных астрономов. Сам термин "звездная астрономия" нынче редко употребляется; сейчас чаще говорят "галактическая астрономия", поскольку имеются виду коллективные свойства объектов нашей звездной системы - Галактики, а отнюдь не изучение индивидуальных свойств звезд, что более свойственно астрофизикам. Этот термин, впрочем, тоже не вполне хорош, поскольку другие галактики проходят по ведомству астрофизики - хотя в "Курсе звездной астрономии", первом в мире учебнике по этой специальности, созданном П.П. Паренаго в 1938 г., им уделяется немало места. Неверно однако и говорить, что "звездники" не занимаются отдельными звездами - с этого начинается изучение системных свойств звездных коллективов; нельзя даже сказать, что нас не интересует физика звезд, поскольку переменные звезды (по традиции, заложенной именно П.П. Паренаго) у нас проходят по ведомству звездной астрономии и сам П.П. Паренаго был среди первых исследователей причин изменяемости периодов у цефеид и неправильных колебаний блеска звезд типа RW Возничего. В общем, можно перефразировать известные слова: звездная астрономия - это совокупность проблем, которыми занимался П.П. Паренаго и которыми ныне занимаются, пусть и уходя в стороны, более близкие к астрофизике в нынешнем широком понимании этого слова, ученики его учеников. Московская школа звездной астрономии еще существует, а дальнейшая судьба ее неясна ровно в той мере, в какой неясна судьба науки в нашей стране - и, следовательно, и самой страны... П.П. Паренаго родился в Краснодаре 20 марта (н.ст.) 1906 г. в семье врача. В 1912 г. семья переехала в Москву, и уже на втором году обучения в гимназии, в 1916 г., П.П., под влиянием популярной книги Клейна "Астрономические вечера", заинтересовался астрономией. Интересовала его сначала (как и Тихо Браге) еще и химия (и сын его Олег стал известным химиком), но уже с 1919 г. судьба его определилась - он начал регулярные наблюдения неба с помощью бинокля и подзорной трубы. Сначала он наблюдал все объекты, доступные его инструментам - как вспоминал Б.А. Воронцов-Вельяминов, юный любитель считал, что наблюдающих за небом астрономов очень мало (да ведь так оно и было и есть...). А может быть, ему были известны слова Ф.А.Бредихина - "тот не астроном, кто не наблюдает" - слова, которые 30 лет спустя часто напоминал В.А.Шишаков кружковцам Московского планетария, захваченного ныне врагами науки. В 1929 г. П.П. закончил физико-математический факультет МГУ, но еще в 1925 г. стал научным сотрудником Государственного астрофизического института, а с 1927 г. - Астрономо-Геодезического института при МГУ. Как известно, объединением этих двух институтов с астрономической обсерваторией МГУ был создан в 1931 г. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга при МГУ, и с 1932 г. П.П. стал старшим научным сотрудником ГАИШ. В 1929 - 1931 гг. летние командировки в Симеизскую обсерваторию, предназначенные для изучения переменных звезд по фотографиям, накопленным на обсерватории (визуальные их наблюдения он начал еще в 1921 г.), П.П. использовал для участия и во многих других работах, в том числе в измерении спектров звезд, а в вечерние часы читал подряд все основные астрономические журналы, вышедшие после 1900 г.; при его огромной памяти это чтение было очень полезным. Несколько человек в ГАИШе еще могут подтвердить, что П.П. помнил координаты всех ярких звезд и трехзначную таблицу логарифмов... С 1934 г. П.П. впервые в нашей стране начал чтение лекций по курсу звездной астрономии - до той поры были лишь эпизодические лекции по отдельным ее проблемам. Звездная астрономия в то время обычно сводилась к звездной статистике, но П.П. рассматривал ее как раздел астрономии, равнозначный с астрометрией, астрофизикой и небесной механикой, главная задача которого - изучение строения и развития звездных систем. Составной частью звездной астрономии является поэтому звездная динамика, а важнейшими объектами - переменные звезды, своего рода меченые звезды, о которых известно обычно гораздо больше, чем о постоянных. В следующем 1935 г. П.П.Паренаго получил степень доктора физико-математических наук, в 1938 г. вышел в свет его учебник по курсу звездной астрономии (переработанные переиздания были в 1946 и 1954 гг.), а в 1940 г. в МГУ была создана кафедра звездной астрономии, которую П.П. возглавлял до конца своих дней. Ныне на Астрономическом отделении Физфака МГУ существует единая кафедра астрофизики и звездной астрономии. С 1932 г. П.П.Паренаго начинает обширные исследования строения и кинематики Галактики, основанные прежде всего на данных о переменных звездах, которые он всячески стремился пополнить и улучшить, определяя их собственные движения и вековые параллаксы. В 1935 г. он начинает работу, которую, по словам Б.А. Воронцова-Вельяминова, он считал самой большой в своей жизни - составление сводного каталога всех доступных характеристик индивидуальных звезд - параллаксов, собственных движений, лучевых скоростей, спектральных классов, показателей цвета... Путем сопоставления и объединения всех этих данных он и надеялся получить представление о строении Галактики. Этот огромный карточный каталог и поныне хранится под замками в ГАИШе. Современные данные и намного обширнее и намного точнее и легко доступны в Интернете - но ведь именно работы великих тружеников, таких, как Паренаго, заложили фундамент наших знаний и доказали необходимость накопления данных о возможно большем количестве звезд для понимания строения звездных систем. Ныне данные о координатах и величинах известны для 1 045 913 669 объектов до 21-ой величины. Приходится говорить "объектов", поскольку значительную часть самых слабых из них составляют уже не звезды, а далекие звездообразные галактики... Нашу Галактику мы давно уже прошли насквозь, по крайней мере в тех направлениях, в которых поглощение света невелико. Исследования кинематики и пространственного распределения звезд, особенно переменных, позволили П.П.Паренаго и Б.В. Кукаркину внести важный вклад в развитие представлений о звездных населениях, о связи физических и пространственно-кинематических характеристик звезд. Заметим, впрочем, что совместных работ именно на эту тему у них не было, что кажется довольно странным. В этих работах первоначально отсутствовал важный параметр - возраст звезд, не исключалось даже, что звезды гало могут быть моложе звезд диска. Вслед за нашими ведущими теоретиками Паренаго придерживался гипотезы об эволюции звезд с потерей массы, вниз по ГП; именно эта гипотеза рассматривалась А.Г. Масевич как наиболее вероятная в ее лекциях по внутреннему строению звезд, которые мы слушали в 1959 г. Излагая в 1961 г. на семинаре по звездной астрономии работу Х. Арпа о богатом молодом скоплении NGC 371, находящемся в Малом Магеллановом Облаке и содержащем несколько цефеид, я никак не мог понять, почему почти горизонтальная линия, соединяющая ярчайшие звезды ГП и красные сверхгиганты скопления, рассматривается Арпом как эволюционный трек - но всем участникам семинара давно уже было ясно, что в процессе эволюции массивная звезда отнюдь не скатывается вниз по ГП, - а после истощения ядерного горючего - водорода в ее центре быстро перемещается направо, в область красных сверхгигантов. Об этом говорили проведенные в США расчеты эволюции звезд и наблюдения диаграмм Г-Р звездных скоплений. Понятно, что богатые металлами и обладающие В 1940 г. совместно с Б.В. Кукаркиным Павел Петрович начал составление картотеки, в которой кратко отражались результаты исследований всех известных переменных звезд, для чего просматривалась вся литература, поступавшая в библиотеку ГАИШ. (Пополнение картотеки продолжается и по сей день, возможность перевода ее в электронный вид не так давно обсуждалась, но была признана неоправданно трудоемкой.) Эта работа, прерванная войной, была закончена в 1946 г. - точнее говоря, картотека охватывала уже все известные тогда переменные звезды и это дало возможность Б.В. Кукаркину и П.П. Паренаго на первом послевоенном заседании Исполкома МАС выступить с предложением о переводе в Москву работы по систематизации и каталогизации сведений о переменных звездах, которая велась ранее в Германии. Предложение было принято, и в 1948 г. в Москве вышло первое издание Общего каталога переменных звезд; ныне их уже пять. В 1951 г. вышел "Каталог звезд, заподозренных в переменности блеска", в его составлении Б.В. Кукаркину и П.П. Паренаго помогали Ю.И. Ефремов и П.Н. Холопов. Среди работ П.П. Паренаго этот каталог делит сейчас первое и второе место (по 32 ссылки, вплоть до 2004 - 2003 гг.) с его грандиозной работой по изучению звезд в области Большой туманности Ориона, - она составляет толстенный 25 том Трудов ГАИШ, вышедший в 1954 г. Эта ближайшая к нам (на северном небе) область образования массивных звезд и каталог Паренаго, содержащий исчерпывающие для своего времени данные для ~3000 звезд, активно используется и поныне. Исследуя эту область, П.П. Паренаго первым обнаружил характерную особенность диаграмм Г-Р для скоплений, в которых еще продолжается звездообразование - на ГП находятся лишь наиболее яркие звезды. В молодом скоплении Туманности Ориона на ней лежат лишь звезды не слабее спектральных классов А1-А2, а более слабые разбросаны справа от нее. Убедился он в этом после дипломной работы студентки В.П. Архиповой, выполненной в последние годы жизни П.П. под его руководством. К сожалению, будучи в плену ложных представлений об образовании и эволюции звезд, господствовавших тогда в нашей астрономии, П.П. не мог дать интерпретацию полученной им диаграмме; это сделали Уокер и другие американские астрономы, которые поняли, что наименее массивные звезды еще находятся на стадии гравитационного сжатия и подходят к главной последовательности со стороны низких температур. Однако определенные П.П. Паренаго характеристики звезд и особенно их собственные движения (а точнее, координаты для соответствующих эпох) остались навсегда. Отметим, что по своим данным П.П. Паренаго обнаружил вращение всей группировки звезд в туманности Ориона с периодом в 7.5 млн лет. Этот исключительно важный результат вскоре подтвердил американский астроном К. Стренд; давно назрела необходимость проверить его с современными данными. В своих работах П.П. Паренаго широко опирался на помощь и активное сотрудничество своих учеников-сотрудников, среди которых надо отметить прежде всего А.С. Шарова, Е.Д. Павловскую, Ф.А. Цицина, Д.К. Каримову, Г.А. Старикову. Они продолжали начатые П.П. направления работ в течение многих лет после его кончины. Это относится прежде всего к начатым П.П. исследованиям поглощения света в Галактике - составленные А.С. Шаровым карты участков Млечного Пути с разным поглощением еще недавно были главным способом учета межзвездного поглощения света, а сама методика картирования на многие годы стала стандартной. Учеником П.П. является и Я.Э. Эйнасто, эстонский астроном, которому принадлежит приоритет в выдвижении ряда важнейших идей в области динамики и строения галактик. Павлу Петровичу удалось создать в подлинном смысле слова научную школу, традиции которой живы и по сей день. Ее особенность - комплексный, всесторонний подход, учитывающий и пространственно-кинематические, и физические характеристики звезд, особое внимание к изучению переменности звезд, связанной с определенными стадиями их эволюции, к шкале расстояний и особенно к цефеидам, фактически лежащим в ее основе. Отметим, что П.П. был первым, кто объяснил изменяемость периодов цефеид ничтожно малыми изменениями их температур и радиусов. Ныне ГАИШ занимает лидирующее положение в мире и по количеству и качеству фотометрии цефеид и определению их лучевых скоростей. На основании многолетний наблюдений Л.Н. Бердников доказал, что во многих случаях на хаотические скачки периодов накладываются медленные вековые изменения, несомненно, связанные с эволюционным перемещением цефеид на диаграмме Г-Р - это чуть ли не единственный случай, когда удается воочию заметить эволюцию звезд. Изменяемостью периодов цефеид П.П. интересовался и в свои последние годы, чему автор этих строк и обязан своей судьбой в астрономии. Я уже выбрал сам себе тему курсовой работы на III курсе - фотографирование Луны на солнечном башенном телескопе на цветную пленку - и с этой диковатой идеей пришел к Ю.Н. Липскому, который ее с энтузиазмом поддержал, заменив, однако, цветную пленку на спектрозональную. Подготовительные работы уже начинались, когда (осенью 1957 г.) мне сказали, что меня хочет видеть П.П. Паренаго. Держа в руках мои наблюдения цефеиды SZ Кассиопеи - сделанные еще в 9 классе, они хранились в картотеке, - он сказал, что никогда еще не видел таких быстрых изменений периода и что их надо срочно опубликовать. Понятно, что курсовую работу я взял у П.П. и, не найдя смелости сказать об этом Ю.Н. Липскому, несколько лет буквально прятался от него... В 1953 г. П.П.Паренаго был выбран членом-корреспондентом АН СССР и в том же году организовал Комиссию по звездной астрономии при Астрономическом совете АН, которую возглавлял до конца жизни. "План Паренаго", состоявший в полном исследовании всех характеристик звезд в нескольких (отнюдь не случайно, как у Каптейна) избранных областях Млечного Пути, успешно осуществлялся на нескольких обсерваториях Советского Союза, особенно в Крыму и Абастумани. Комиссии Астросовета действительно объединяли наиболее активных исследователей - это были коллегии самых авторитетных специалистов в соответствующей области. В 1954 г. П.П. Паренаго стал первым лауреатом Премии им. Бредихина АН СССР. Ставши членом академии, П.П. Паренаго, тем не менее, чувствовал ненормальность ситуации, в которой все дела решает самоизбираемая и несменяемая коллегия, члены которой зачастую не являются специалистами в твоей области, - но "курируют" и ее через посредство Отделений АН. В 1958 г. акад. В.А.Корчагин (физико-химик) и члены-корреспонденты С.В.Киселев (археология), Г.В.Никольский (ихтиолог) и П.П.Паренаго (астрономия) в связи с предстоящим пересмотром Устава АН СССР писали ученому секретарю Президиума АН, что при объявлении вакансий членов АН, Академии Наук следовало бы запросить сперва всех профессоров и докторов в данной области науки, кого они считают наиболее подходящими кандидатами. "Лица, получившие большинство голосов, тем самым выдвигаются к выборам и естественно, что Академия при выборах не может не учитывать мнение научной общественности, выраженное в итогах референдума". На ту же тему позднее была написана блистательная новелла И.С. Шкловского "Академические выборы" - но ничего не изменилось. Заметим, однако, что ныне, когда под угрозой само существование не только РАН, но и вообще Российской фундаментальной науки, ученые должны бороться не за реформы, а за спасение науки... П.П. Паренаго умер от рака гортани 5 января 1960 г. До последних своих недель он продолжал работу. Его жизнь в астрономии - труженика, энтузиаста, энциклопедиста - является лучшим примером для всех, кто понимает, что без накопления наблюдательных данных теория бессильна - и что без попыток интерпретации их на основе уже существующей теории эти данные лежат мертвым грузом. Ведь именно теория подсказывает, какие данные необходимы сейчас. И это единственный путь познания, сколько бы ни говорили о том, что теория должна ждать, пока не накопится побольше данных. Жизнь Павла Петровича Паренаго учит нас и диалектике познания. |